ASEAN6における遠隔医療産業の概要

まず遠隔医療とは、医療従事者の遠隔コンサルテーションを指すが、実のところ遠隔医療産業は主に2つのタイプに分かれており、同期型遠隔医療と非同期型遠隔医療で構成されている。同期型とは、リアルタイムを意味し、ライブビデオ会議、テキストメッセージや他の電子媒体を使用して診療等を行う場合が多い。一方、非同期型はストアアンドフォワード(蓄積交換)を指し、非同期型システムでは医療情報を保存し、医療従事者の都合の良い時間に患者へ送信する。

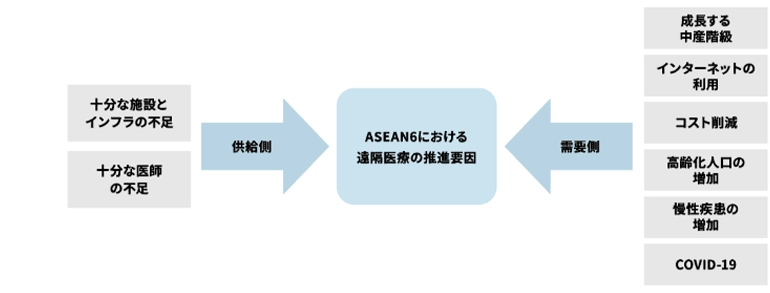

ASEAN6ではここ数年バーチャル診療が活発に行われている。ほとんどの国がまだ経済発展途上にあり、近年医療に費用をかけことができる中産階級が台頭してきていることから、未開拓の市場はまだ大きいといえる。また、ASEANではインターネットの普及に伴い、農村部と都市部の間の医療格差を埋める必要性も大きく、遠隔医療は理想的なソリューションとなっている。

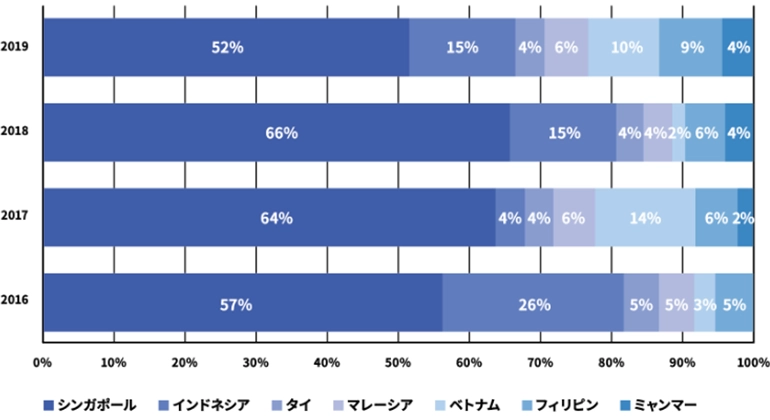

投資の観点でも遠隔医療は、広範なヘルステック業界の中でも主要領域だ。東南アジアでは、2019年に2億6,600万USD(284億2,900万円)相当のヘルステック関連スタートアップ資金総額を記録し、2018年の2.25倍の伸びを記録した。 そのうち、遠隔医療関連サービスが資金調達総額の約70%、1億8,600万USD(198億900万円)を占めている。また、この期間東南アジアで最も人気のあるヘルステック分野で注目を集めているのは、大都市シンガポール、ジャカルタ、ホーチミン、バンコク、クアラルンプールである。