先進医療が発展するシンガポールを拠点に アジア展開

hinotoriは販売を始めてからもなお、現場の意見を取り入れながら改良が進められている。そして、手術実施症例数が2,000件を超えた2023年9月、シンガポールで販売承認を取得した。これがhinotoriにとって海外で初めての承認になるが、なぜメディカロイドはシンガポールで販売することにしたのか。北辻取締役は説明する。

「日本人の体形に近いアジアであり、その中でもとりわけ先進医療が発展しているシンガポールは、今後、手術支援ロボットの活用の広がりに期待できるので、アジア展開の拠点にと考えました」

同社はまずhinotoriのアジア太平洋地域の拠点として、2022年、シンガポールに現地法人を設立し、それから泌尿器科、消化器外科、婦人科を対象に、販売承認を取得した。

「海外で販売承認の申請をするのは初めてのことで、見通しを立てづらいところもありました。しかし、シンガポール経済開発庁(EDB)から、医療機器の販売承認審査を担う健康科学庁(HSA)を紹介していただくなどいろいろとサポートを受けられたので、想定よりも早く承認を得ることができました」(北辻取締役)

シンガポールのHSAは、国際的な健康基準や規制に準拠するとして世界保健機関(WHO)から「WHO認定機関」に認定され、近隣諸国が医薬品査定を迅速に行えるよう支援もしている。そのため、HSAからの販売承認は、世界全体で製品の信頼度が高まることにつながる。

グローバル都市シンガポールで企業価値を高めることが目標

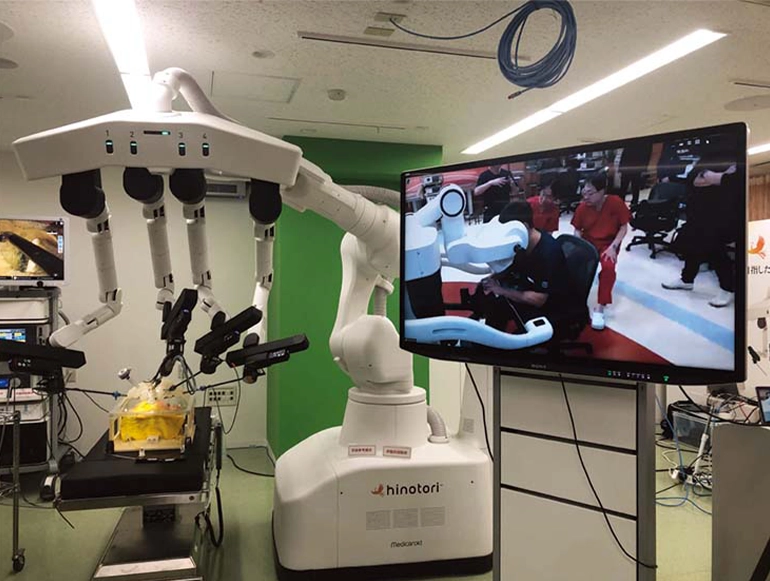

ユニット間をネットワークで接続して遠隔操作も可能である手術支援ロボットは、“遠隔手術を可能にする”という意味でも期待されている。遠隔手術とは、医師がデータ通信技術により画像や音声で手術の状況をリアルタイムで把握しながら、離れた場所にいる患者の手術を指導し、支援する手法である。

この遠隔手術の実証実験は、hinotoriでも積極的に行われている。2023年10月には5,000km以上離れた日本とシンガポール間での実証実験が実施された。その実証実験では、シンガポール国立大学(NUS)から、NUSおよび藤田医科大学(愛知県)の医師がロボットを操作し、藤田医科大学の手術台に設置された模擬の胃から、がんを切除することに成功した。

「ロボットを操作した医師は『0.1秒くらいの遅延を感じたが大きな問題はなかった』と話し、5,000kmも離れているとは思えない操作感で手術できることが明らかになりました。私としては、hinotoriやデータ通信の技術は、既に遠隔手術を日常的に行えるレベルにあると感じました」(北辻取締役)